La Camera dei Deputati, l’unico ramo del Parlamento eleggibile durante il Regno d’Italia, contò 443 membri dal 1861 al 1867, 493 dal 1867 al 1870, 508 dal 1870 al 1921, 535 dal 1921 al 1929, 400 dal 1929 al 1939.

I primi tre aumenti del numero dei deputati corrispondevano alla volontà di fare spazio nell’organo legislativo ai rappresentanti dei nuovi territori via via annessi al Regno: il Veneto nel 1866, il Lazio nel 1870, Trentino, Alto Adige, Friuli e Venezia Giulia nel 1918. La riduzione da 535 deputati a 400 fu invece la conseguenza della fascistizzazione integrale della Camera nel novembre 1926 con la conseguente sostituzione delle libere elezioni multipartito con il plebiscito alla domanda «Approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio del Fascismo?». Nel 1939 il regime di Mussolini andò oltre e sostituì la Camera dei Deputati con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la quale non era prevista alcun tipo di elezione perché era previsto che potessero sedere di diritto nell’aula di Montecitorio i consiglieri nazionali del Partito Nazionale Fascista e del Consiglio nazionale delle Corporazioni. Dunque il numero e i nomi dei consiglieri nazionali variava al mutare e al ruotare delle cariche negli organismi fascisti al punto che nei suoi quattro anni di vita (cioè fino alla caduta del regime fascista) contò 681 deputati iniziali, ma vide sedersi in totale 949 fascisti.

La ritrovata libertà democratica portò all’elezione dell’Assemblea Costituente a suffragio universale finalmente maschile e femminile. Nel 1946 i Costituenti furono previsti nel numero di 573, ma ne furono eletti 556 per l’impossibilità di far votare gli italiani nelle terre di confine amministrate dagli Alleati. Quel 573 corrispondeva a circa 1 Costituente ogni 75 mila abitanti.

Alla seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione dell’Assemblea Costituente il dibattito sul futuro art. 56 inizia il 4 settembre 1946 con la proposta del relatore repubblicano Giovanni Conti di eleggere «un Deputato ogni 150 mila abitanti» così da avere, in base alla popolazione dell’epoca, una Camera di circa 300 deputati. Conti motivava la proposta osservando che «la riduzione del numero dei Deputati deve essere considerata in relazione all’ordinamento regionale, che comporta la costituzione di assemblee con competenza legislativa».

In effetti un’Italia che si fondasse anche sulle autonomie regionali era una novità nella storia del paese di cui bisognava tenere conto, anche se poi l’ordinamento regionale previsto dalla Costituzione sarà attuato solo nel 1970.

Il 13 settembre si apre la discussione in Sottocommissione. Il democristiano Giuseppe Cappi propone un deputato ogni 100 mila abitanti (cioè 450 deputati) per due motivi: «dare una congrua rappresentanza regionale» e «utilizzare con maggiore ampiezza le capacità». Ma Conti insiste su 300 deputati. Il celebre generale Umberto Nobile eletto nelle file comuniste si spinge a chiedere una Camera di 250 deputati. Non manca chi propone di lasciare la materia fuori dalla Costituzione, mentre il demolaburista Aldo Bozzi propone di aggirare gli ostacoli fissando il tetto di un «numero di membri non superiore ai 450».

Il giorno dopo è più chiaro che il problema è prima di tutto non quale sia il numero di componenti ideale, ma quale debba essere il giusto rapporto fra abitanti ed eletti. Al riguardo il democristiano Aldo Fuschini osserva che «le popolazioni considerano sempre il Deputato che hanno eletto anche da un particolare punto di vista, per cui quel Deputato riceve di continuo dai suoi elettori sollecitazioni che non sempre sono per bassi servigi, come per lo più si dice, ma spesso sono dettate dalle improrogabili necessità di una data circoscrizione e costituiscono un comodo mezzo per intrecciare rapporti di maggior fiducia fra eletto ed elettori. Ma un Deputato non riuscirà mai a soddisfare le necessità di una massa di 150.000 abitanti. Sarebbe quindi più opportuno fissare un Deputato per non più di 80.000 abitanti, come è stato finora tradizionale nel nostro Paese».

Il comunista Vincenzo La Rocca non mostra passione per questi rapporti matematici e preferisce argomentare richiamandosi alla tradizione e alla funzione democratica della futura Camera, perché è qui «che veramente si manifesta la volontà del popolo. La tradizione, anche se a volte è una vis inertiae, non sempre dev’essere trascurata. Il popolo italiano è avvezzo ad avere 500 e più Deputati. Inoltre non è opportuno, in regime democratico, diminuire questo numero, perché a tutti deve esser dato il modo di far sentire la loro voce. Restringendo il numero dei Deputati, si potrebbe far sorgere il sospetto di essere animati dal proposito di soffocare la volontà delle minoranze». E pertanto invitò i colleghi a non andare oltre i 500 deputati.

Il relatore Conti replica a Fuschini e La Rocca ribadendo che un’Italia dove forte e nuovo sarà il ruolo delle assemblee regionali e dove anche il Senato sarà eletto (e non più composto da membri a vita nominati dal Re), permetterebbe di avere una Camera di 300 membri. E rispondendo in particolare a La Rocca sulla tradizione del 500, nota che «il popolo italiano disgraziatamente ha una sola abitudine circa il Parlamento: parlarne male; e con la nuova Costituzione occorrerà elevare il prestigio del Parlamento, al che si giunge per una via soltanto: diminuire il numero dei componenti alla futura Camera».

In Conti dunque prevale l’idea che i deputati debbano apparire come degli eletti, come una vera élite e dunque un numero ridotto di membri è necessario a questo scopo. Dalla sua parte può contare su Emilio Lussu, il fondatore del Partito Sardo d’Azione, che però oltre a confidare su uno Stato che promuova molto l’autonomia regionale, aggiunge un ragionamento più articolato e flessibile. Il timore di Lussu è che una Camera grande possa fare ripiombare il paese nelle corruzioni e nelle clientele del periodo liberale, per cui con «un gran numero di Deputati si potrebbe avere lo stesso fenomeno di corruzione a cui dava adito il sistema maggioritario: ogni Deputato si creerebbe una piccola o grande clientela divenendo Deputato a vita. Riducendo, invece il numero dei Deputati, si obbligherebbe il corpo elettorale ad una moralizzazione della vita politica; gli elettori si rivolgerebbero alle locali organizzazioni e farebbero capo al Deputato soltanto per questioni veramente importanti». La storia d’Italia successiva l’ha smentito perché la Camera di 630 deputati unita a una legge proporzionale riuscì a spingere gli italiani a un rapporto diretto coi partiti di massa molto più che col singolo deputato notabile. Ad ogni modo la proposta di Lussu fu di una un deputato ogni 100-120 mila abitanti. Se però, avvertì, «il principio delle larghe autonomie regionali non dovesse essere adottato, occorrerebbe elevare al massimo il numero dei Deputati».

È in questa occasione che si fanno strada altri argomenti come quello del costo economico eccessivo per lo Stato del mantenimento di tanti deputati. Ne accenna Nobile e il repubblicano Tommaso Perassi, perfettamente allineato al compagno di partito Conti, nota che «all’opinione pubblica farebbe assai buona impressione una riduzione degli organi dello Stato, anche in riferimento alla situazione finanziaria del Paese». Ma l’economista liberale Luigi Einaudi, pur favorevole a una Camera piccola, proprio sull’argomento economico riporta i colleghi alla realtà ricordando che se anche il Parlamento costasse 2 miliardi di lire l’anno, sarebbe ben poca cosa per uno Stato che aveva in quel momento un esercizio di 500-600 miliardi.

Nobile è anche smentito dal presidente della Sottoccommissione e suo compagno nel Pci Umberto Terracini, il quale non nasconde un certo scetticismo per un’Italia su base regionale o comunque fortemente decentrata, pur ritenendo giusto allentare il centralismo statale. Terracini teme si possa perdere lo Stato unitario, ma le sue obiezioni ai colleghi sono improntate a un certo pragmatismo:

«l’affermazione secondo cui un migliore funzionamento della Camera sarebbe assicurato se questa fosse composta di pochi membri perda di vista l’esperienza. Oggi ad esempio, si ha una Camera di circa 560 membri; ma le forze effettive, i deputati che effettivamente contribuiscono al lavoro della stessa, rappresentano soltanto una percentuale.

Se si stabilisse che la prima Camera dovesse essere composta di 300 deputati, si creerebbe un’assemblea nella quale probabilmente solo 150 membri parteciperebbero veramente al lavoro legislativo. Infatti l’elezione dei deputati non è, in sostanza, che una prima scelta fatta dalla massa degli elettori; ma una seconda ne viene fatta in seguito, sulla base delle capacità rivelate da ogni eletto nel periodo del suo lavoro legislativo.

D’altra parte il numero dei componenti un’assemblea deve essere in certo senso proporzionato all’importanza che ha una nazione, sia dal punto di vista demografico, che da un punto di vista internazionale. Non è, come ha accennato l’onorevole La Rocca, che si vorrebbe conservare l’attuale numero dei deputati per rispetto ad una tradizione, ma perché la diminuzione del numero dei componenti la prima Camera repubblicana sarebbe in Italia interpretata come un atteggiamento antidemocratico, visto che, in effetti, quando si vuole diminuire l’importanza di un organo rappresentativo s’incomincia sempre col limitarne il numero dei componenti, oltre che le funzioni. Quindi, se nella Costituzione si stabilisse la elezione di un Deputato per ogni 150 mila abitanti, ogni cittadino considererebbe questo atto di chirurgia come una manifestazione di sfiducia nell’ordinamento parlamentare.

Quanto all’osservazione fatta dall’onorevole Nobile circa l’alto costo di un’assemblea parlamentare numerosa, se una Nazione spende un miliardo in più per avere buone leggi, non si può dire che la spesa sia eccessiva, specie se le leggi saranno veramente buone ed anche se si consideri l’ammontare complessivo del bilancio in corso.

Personalmente, quindi, ritiene che il problema in questione non si sarebbe nemmeno dovuto porre: non tanto quello concernente la determinazione del numero dei componenti l’assemblea nella Costituzione, quanto quello della diminuzione di tale numero. Si sarebbe dovuto accettare ciò che poteva essere suggerito dall’attuale vita politica del Paese, vale a dire che esso assai opportunamente ha sentito la necessità di adeguare nelle ultime elezioni il numero dei suoi rappresentanti alla aumentata massa della popolazione».

La Sottocommissione è incerta su come procedere. La tentazione è di aspettare di vedere come saranno descritti nella Costituzione i poteri delle regioni per capire come dovrà essere il Parlamento nazionale. Il democristiano Pietro Bulloni propone un ordine del giorno che chiuda la discussione con la proposta Cappi di un Deputato ogni 100 mila abitanti. Il socialista Ferdinando Targetti chiede di abbassare la soglia a 80 mila. A questo punto il relatore Conti fa una concessione dichiarandosi disposto a ridurre la cifra da 150 a 125 mila.

Il costituzionalista democristiano Costantino Mortati con tutto il gruppo Dc appoggia la proposta Cappi, così pure Lussu. La Rocca rilancia il suo favore per la cifra di 80 mila, «perché ritiene che occorra rafforzare l’istituto parlamentare e dargli quella autorità che gli è necessaria per essere l’organo sovrano della Nazione».

Conti rinuncia alla sua proposta e si arriva così ai voti:

Votano a favore della proposta Targetti per gli 80 mila abitanti i Deputati: Bocconi, Di Giovanni, Fabbri, Lami Starnuti, La Rocca, Ravagnan, Targetti, Terracini.

Votano a favore della proposta Bulloni per i 100 mila abitanti i Deputati: Ambrosini, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fuschini, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Perassi, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

Si astiene dalla votazione il Deputato Nobile.

Dunque la proposta di eleggere un Deputato per ogni 100 mila abitanti ha riportò 18 voti favorevoli contro 8.

Tre mesi dopo si specificherà che viene eletto un deputato anche per «frazioni superiori a 50 mila abitanti». La discussione però non è finita perché viene riaperta il 27 gennaio 1947 nella Commissione per la Costituzione in seduta plenaria dal Dc Fuschini:

«la diminuzione del numero dei membri della Camera dei Deputati si risolve, in ultima istanza, in una diminuzione della sua autorità. È, peraltro, da considerare che in Italia il numero dei Deputati è stato calcolato sulla cifra che, come fu rilevato in seno alla Commissione per la legge elettorale della Costituente, non era mai salita al disopra di 60.000 abitanti. Tale cifra fu elevata a 75.000, in considerazione del fatto che avrebbero partecipato alla vita politica anche le donne.

Ora, in base alla cifra di centomila abitanti, come si propone nel progetto, si avrebbe una Camera di 420 a 430 Deputati. La diminuzione sarebbe, a mio parere, eccessiva. La Costituente ha avuto 556 deputati: ma anche le Camere normali non sono state mai inferiori ai 500 Deputati e si arrivò a 535, numero massimo cui si è pervenuti in periodo normale.

Propongo, quindi, di portare ad 80.000 il numero degli abitanti per ogni Deputato, così da avere all’incirca una rappresentanza popolare di 500 Deputati».

Udito ciò, Conti ha l’occasione per riproporre la sua cifra di 150 mila con i soliti argomenti aristocratici («non occorre che i legislatori siano tanti: è necessario che siano buoni. Non ritengo che il numero significhi rappresentanza esatta, autentica, genuina della volontà popolare; la volontà popolare la interpretano uomini onesti, sinceri»), ma riprendendo anche le obiezioni ai presunti costi eccessivi di un largo Parlamento ridotto a «comizio» proprio per la sua ampia composizione.

In soccorso di Fuschini si leva la voce di Terracini, per il quale

le argomentazioni contrarie esposte dall’onorevole Conti in realtà sembra che riflettano certi sentimenti di ostilità, non preconcetta, ma abilmente suscitata fra le masse popolari contro gli organi rappresentativi nel corso delle esperienze che non risalgono soltanto al fascismo, ma assai prima, quando lo scopo fondamentale delle forze antiprogressive era la esautorazione degli organi rappresentativi.

Quanto alle spese, ancora oggi non v’è giornale conservatore o reazionario che non tratti questo argomento così debole e facilone. Anche se i rappresentanti eletti nelle varie Camere dovessero costare qualche centinaio di milioni di più, si tenga conto che di fronte ad un bilancio statale che è di centinaia di miliardi, l’inconveniente non sarebbe tale da rinunziare ai vantaggi della rappresentanza».

Il demolaburista Mario Cevolotto interviene per aggiungere un’osservazione tecnica su come conciliare il numero dei parlamentari con la futura legge elettorale. «Qualora si adotti, come pare certo, il sistema proporzionale nelle elezioni della Camera dei Deputati, occorre considerare che la proporzionale non funziona bene se non con un certo numero rilevante di Deputati per ogni collegio; e allora, se si diminuisce il numero dei Deputati, bisogna aumentare l’estensione territoriale dei singoli collegi nei quali si svolgono le elezioni, altrimenti la proporzionale non funziona o funziona male. Questo aumento dell’estensione dei collegi, viceversa, non è opportuno, anzi l’esperienza insegna che sarebbe utile una riduzione. La diminuzione del numero di Deputati renderebbe più difficile fare poi una buona legge proporzionale».

Cappi tenta la mediazione proponendo un deputato ogni 90 mila abitanti, ma ai voti stavolta vince la proposta Fuschini: la Camera dei deputati nel Progetto di Costituzione prevederà una composizione di un eletto ogni 80 mila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Il Progetto approda finalmente alla Costituente e qui il 16 settembre 1947 prende la parola l’anziano e prestigioso Francesco Saverio Nitti per scagliarsi contro l’eccessivo numero dei deputati. Era meglio uno ogni 200 mila, al più ogni 150 mila, polemizza il liberale, e cita come esempio luminoso gli Stati Uniti d’America coi suoi 435 deputati e 96 senatori. Ciò rialimenta le speranze di Giovanni Conti, nuovamente relatore. Il Costituente repubblicano ribadisce che «le Assemblee numerose sono Assemblee dannose al Paese» e cita a suo sostegno nientemeno che Cesare Lombroso per il quale «una folla anche la meno eterogenea, anche la più eletta, quando deve deliberare dà una risultante che non è la somma, ma più spesso la sottrazione del pensiero dei più».

Più interessante e pungente l’opposizione a Nitti del suo ex ministro Meuccio Ruini: «ho a disposizione dell’onorevole Nitti un quadro, dal quale risulta che se i parlamentari, i politicians, sono in minor numero negli Stati Uniti (e qualcuno se ne lagna, per il carattere “professionale ed oligarchico” che ne deriva), sono di più in Francia, in Inghilterra ed altrove». Ruini rileva che c’è un emendamento che vorrebbe alzare il quoziente di 80 mila a 120 mila, per cui «forse la cifra intermedia [di 100 mila] è la buona».

Il 23 settembre si arriva alla discussione finale. Antonio Giolitti per il Partito Comunista prova a far inserire nella Carta l’elezione della Camera con sistema proporzionale, ma fallisce. Ruini annuncia che il «Comitato preferisce stare al quoziente intermedio di 100.000». Conti a quel punto apre alla cifra di 120 mila. Si trova contro il Dc Renato Morelli per il quale «è certo che l’aumento del numero favorisce i partiti di massa e danneggia i partiti meno numerosi; favorisce i grossi agglomerati urbani e danneggia le popolazioni rurali». Anche Cevolotto gli è contro e ripropone le sue osservazioni sulla proporzionale per sostenere la cifra di 100 mila.

Poi prese la parola il segretario generale del Pci Palmiro Togliatti annunciando che tutto il gruppo comunista voterà per il quoziente di 80 mila:

«E questo per due motivi. In primo luogo perché una cifra troppo alta distacca troppo l’eletto dall’elettore; in secondo luogo perché l’eletto, distaccandosi dall’elettore, acquista la figura soltanto di rappresentante di un partito e non più di rappresentante di una massa vivente, che egli in qualche modo deve conoscere e con la quale deve avere rapporti personali e diretti.

Avremo una Camera che oscillerà intorno ai 550 deputati. Mi pare che sia poco male».

I Costituenti sono così chiamati a sceglier definitivamente fra il Progetto che prevede 80 mila, Nitti che propone 100 mila e Conti che punta a 120 mila.

Francesco Colitto con i qualunquisti, Angelo Carboni con i socialdemocratici del Psli e Virgilio Nasi con i demolaburisti si schierano per il quoziente più basso. Targetti con i socialisti e Giovanni Uberti con la Dc appoggiano l’emendamento Nitti. L’emendamento Conti è subito respinto. Si decide allora di votare l’emendamento Nitti a scrutinio segreto, ma anche questo viene respinto con 229 voti contrari e 133 favorevoli.

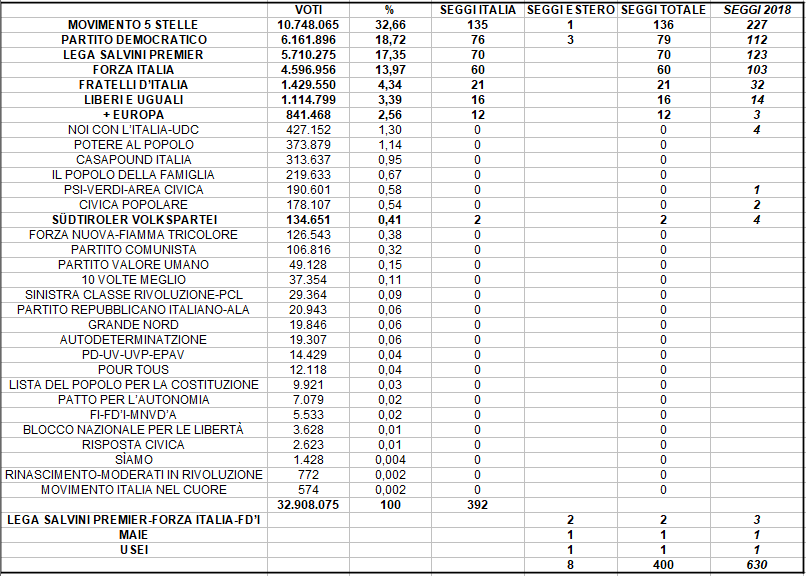

La questione è chiusa. La prima Camera nel 1948 avrà 574 deputati, la seconda nel 1953 ne conterà 590, nel 1958 la terza passerà a 596. A quel punto il Parlamento si deciderà a ridiscutere gli art. 56 e 57 della Costituzione.